雑穀米はいつから食べられる?子どもへの与え方と年齢別の注意点を解説

雑穀米って健康的なイメージがあるけれど、「小さな子にも食べさせていいの?」「いつから取り入れたらいい?」と迷っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そんな疑問にお答えしながら、雑穀の特徴や年齢別の取り入れ方、注意点についてわかりやすくお伝えします。

ジャンプできる目次

雑穀米はいつから食べられるの?

雑穀米とは、白米に雑穀を混ぜて炊いたごはんのことです。

雑穀は、たくさんの種類があり、色や大きさ、食感もさまざまです。

見た目や噛(か)みごたえが白米だけで炊くごはんとは違うため、小さな子どもに食べさせることをためらうこともあるかと思います。

ここでは、そんな雑穀米を始める目安の年齢について解説していきます。

基本の目安は「離乳食完了期(1歳半ごろ)」から

雑穀米を始める時期は、白米とは異なる雑穀の特徴から、離乳食が終わった(およそ1歳半)頃が目安となります。

白米は粒が軟らかく、消化もしやすいため、まだ噛む力や消化機能が未熟な子どもでも食べやすいのが特徴です。

一方で雑穀は、粒が小さくても皮がしっかりしているものが多いため、よく噛んで食べる必要があります。

また、種類によっては噛みごたえが強いため、しっかり噛めないと喉に引っかかってしまったり、胃腸に負荷がかかってしまったりすることも懸念されます。

そのほかに、種類によってはアレルギーを引き起こすリスクもあります。

こうした理由から、子どもの食べる力と消化能力がある程度育ってくる、離乳食の完了期後がスタートの目安となります。

とはいえ子どもの成長には個人差がありますので、様子を見ながら、無理なく取り入れていきましょう。

3歳以降は大人と同じように食べられる?

3歳ごろになると、乳歯がほぼ生えそろい、しっかりと噛む力がついてきます。

また胃や腸などの消化器官も発達してきます。だんだん大人に近い内容の食事も消化できるようになるため、雑穀米も少しずつ取り入れやすくなります。

でも、丸飲みしやすかったり、軟便になりやすかったりするなど、子どもの食べる力と体の発達には個人差があります。

まずはよく噛んで食べることを基本にしましょう。

そして、消化しやすい種類の雑穀からスタートする、白米に対する雑穀の量を控えめにして炊飯時間を長めにする、なども大切になってきます。

雑穀米を始める前に知っておきたい注意点

雑穀は、前述の通り白米よりも粒が硬いため、消化に負担がかかる可能性があります。

また種類によってはアレルギーの心配もあります。雑穀に限らず初めての食材は、何かあったとき病院に診てもらいやすい平日の昼間に、ごく少量から試すのが基本です。

そして症状がないか観察し、問題なければ少しずつ増量していくようにしましょう。

雑穀の種類によってはアレルギーリスクがある

雑穀の中には、食物アレルギーの心配が懸念されるものがあります。特にそばは、アレルギーが重症化しやすく、アナフィラキシー(※)を起こすこともあるため注意が必要です。

ほかには、乳幼児期に比較的発症しやすいとされている大豆、小麦アレルギーがある場合は大麦(※押麦含む)、ライ麦にも気をつける必要があります。

また別の種類であっても、アレルギーリスクがゼロということはないため、子どもに初めて食べさせるときは、ごく少量からスタートしましょう。

※アナフィラキシーとは、短時間に複数の臓器に強い症状が現れ、命に危険が及ぶ可能性のある重症な反応のこと

※押麦は、大麦を平たく加工したもの

硬さや粒の大きさによる消化負担や誤嚥(ごえん)に注意

雑穀は、種類によって粒の硬さや大きさが異なりますが、皮の硬いものは消化に時間がかかるため、調理する際に工夫が必要です。

炊飯器や鍋で炊くときは、水に浸す時間をしっかりと取り、よく給水させてから、加熱しましょう。

圧力鍋を使うと、皮が硬い雑穀でも中までふっくらと軟らかくなり、噛みやすく、そして消化もしやすくなるので、子どもも食べやすくなります。

粒が大きいものは、よく噛まないと喉に引っかかる可能性があるため、子どもには、小さくて比較的軟らかい種類の雑穀を選ぶと良いです。

また、泣いたり歩き回ったりしているときも誤嚥のリスクが高くなるので、落ち着いて座れるようになってから、保護者が見守る中で食べさせるようにしましょう。

雑穀米は白米よりも栄養価が高いが過信は禁物

白米だけで炊くごはんよりも、雑穀を加えた雑穀米の方が栄養価はUPします。

具体的には普段の食事で不足しがちな鉄分やビタミンB群、カルシウムやマグネシウムが豊富に含まれています。また、便通サポート効果のある食物繊維も豊富です。

でも、食物繊維のほか脂質も多いため、過剰に摂取すると消化不良を起こすこともあります。

そのため最初は少量から取り入れ、雑穀米の頻度は週に2~3回程度にするなど、子どもの年齢や消化の様子に合わせて無理なく続けていくことが大切です。

年齢別・雑穀米の取り入れ方ガイド

ここからは、子どもの成長に合わせて、どのように雑穀米を取り入れるとよいか、年齢別のポイントをお伝えしていきます。

1歳半〜2歳:白米中心で少量の雑穀からスタート

離乳食を終える1歳半から2歳頃は、雑穀米を食べさせ始める目安の時期です。

白米に対し、ごく少量の雑穀を加える程度から様子を見ましょう。炊飯するときは、雑穀にしっかりと吸水させ、水分を多めにして炊いてください。

炊き上がったら、最初のうちは消化しやすいようすりつぶしてあげると良いでしょう。

そして、食後に便が軟らかくなったり下痢になったりしていないか、反対に便秘になっていないか、またアレルギー症状が出ていないかどうか、お子さんの様子を見てください。

問題がなければ、水加減を変えながら、少しずつ雑穀米の硬さを調整していきましょう。

3歳〜5歳:咀嚼力に合わせて雑穀の割合を増やす

乳歯が生えそろう3歳頃からは、子どもの噛む力や消化する力も育ってきます。

とはいえ、5歳頃になっても、噛む力や消化機能はまだ発達の途中なので、水分は多めにして炊くことをおすすめします。具体的には、白米1合に対して雑穀は大さじ1程度、水は通常の0.5合分以上多く加えて炊くところからスタートし、様子を見て加減してみてください。

6歳以上:大人と同じ雑穀米でもOK

6歳頃になると、噛む力や消化機能がさらに発達し、大人とほぼ同じ雑穀米を食べられるようになります。

様子を見ながら、少しずつ白米に加える雑穀の量を増やしてみたり、水加減を分量通りにしたりして、大人と一緒に雑穀米を楽しめるようになってくるでしょう。

ただし、アレルギーへの配慮は引き続き必要です。また、子どもは大人に比べて体調を崩しやすいものです。疲れているときや発熱や下痢など体調が優れないときには、無理をせず、消化しやすい白米を選ぶなど柔軟に対応することが大切です。

雑穀米を子どもに与える際のおすすめレシピ

ここからは、雑穀米にまだ慣れていない子どもでも、普段の食事に自然に取り入れやすくなるような、レシピとポイントについてお伝えします。

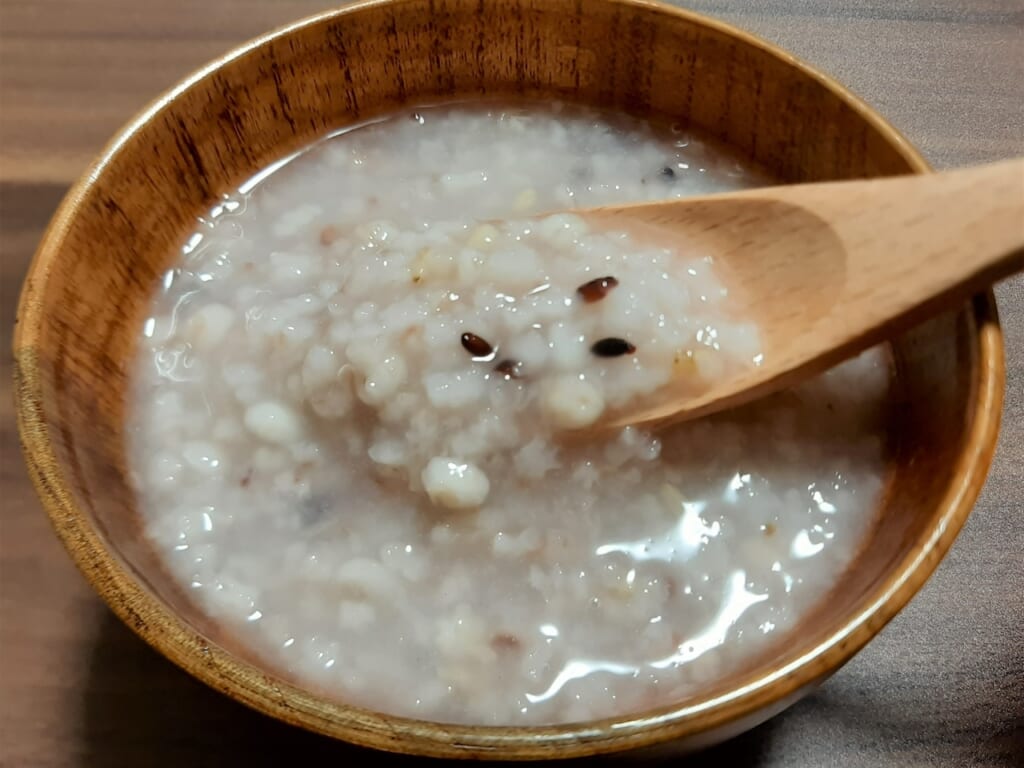

雑穀米のおかゆ:離乳食明けにおすすめ

離乳食を終えた頃は、雑穀米のおかゆからスタートしましょう。ここでは炊飯器で作る基本のレシピをご紹介します。

<材料>

・白米 1合

・雑穀 大さじ1(洗米不要のタイプ)

・水 900ml

<作り方>

1.白米をとぎ(さっと何度か洗い)、雑穀、水を加える

2.水に漬けておく

3.炊飯器にセットし、炊飯ボタンを押す

最初のうちは、ブレンダーなどを使ってすりつぶしてあげると、口当たりが良くなり、消化もしやすくなるのでおすすめです。

なお、大人用に炊いた雑穀米から取り分けておかゆを作ると、より簡単にできます。その場合は、鍋に雑穀米を入れ、2倍ほどの水を加えて煮ます。焦げないように弱火にして、途中でかき混ぜながら軟らかくなるまで煮たら火を消します。

しばらくはフタをしたまま蒸らしておくと、水分が逃げずに食べやすい状態に仕上がります。

雑穀米のおにぎり:幼児食にぴったり

歯が生えそろってくる2歳半から3歳頃には、おにぎりを取り入れるのがおすすめです。おにぎりは自分の手でつかんで食べられるので、子どもたちに人気です。自分の一口サイズを知り、前歯でかじり取ってもぐもぐと噛む練習にもなります。

<材料>

・白米 1合

・雑穀 大さじ1~3

・水 1合分+雑穀と同じ量

<作り方>

1.白米をとぎ(さっと何度か洗い)、雑穀、水を加える

2.水に漬けておく

3.炊飯器にセットし、炊飯ボタンを押す

シンプルな塩むすびのほか、子どもが好きな具を入れたり、ふりかけを混ぜたりしても食べやすくなるでしょう。

もし子どもが興味を持ちそうだったら、ラップを広げて、子どもが自分で握ってみるのも良いですね!「つぶつぶあった?」「このつぶつぶは何だろう?」など観察しながら、雑穀に関心を持つきっかけにもなるかもしれません。

雑穀米の選び方と炊き方のコツ

雑穀米用の商品は、大きさや色、硬さなどが違う複数の種類がブレンドされたものが多く出回っていて、産地も様々です。

ここでは、子ども向けにおすすめの雑穀と、美味しく炊くための工夫をご紹介します。

国産の雑穀を選ぶのが安心

小さな子どもには、きび、あわ、ひえといった種類の雑穀がおすすめです。ほかに比べて軟らかいため消化しやすく、食べやすい食感だからです。

もし選べるようであれば、国産のものを手に取ってみるのも良いですね。

国産の雑穀は産地がわかりやすく、輸送距離や時間が短いため、新鮮さや風味を感じやすいのが魅力です。中には生産者の顔が見える商品もあるため、子どもに食べさせるときの安心感や、国内の農家さんを応援できるという点でも、嬉しい選択になると思います。

炊く前にしっかり浸水・軟らかめに炊くのが基本

雑穀を炊くときの浸水時間は、2時間以上取れると良いですが、難しい場合は夏なら30分、冬には1時間を目安にすると良いでしょう。

朝に炊飯する場合は前の晩から、夜の場合は当日の朝から浸水しておけると良いですね。ただし、気温の高い夏場は長時間常温で置くと傷みやすいので、炊飯まで冷蔵庫に入れておくことをおすすめします。

また、大人用の雑穀米は、白米だけの場合と同じように、重量に対して1.5倍の水を加えて炊きますが、子どもに食べさせるなら、前述のとおり加水量を多めにして軟らかく炊きましょう。

まとめ:雑穀米は年齢に合った段階的な導入を

雑穀米は体によいイメージがある一方で、「小さな子にいつから食べさせていいの?」と心配になる方も多いでしょう。

基本の目安は離乳食完了期(1歳半頃)からです。3歳頃からは、噛む力や消化の様子を見ながら少しずつ増やし、6歳頃には大人と同じように楽しめるようになります。

大切なのは、一人ひとりの子どもの成長や体調に合わせて段階的に取り入れていくことです。無理なく続けられる形で、食卓に雑穀米を取り入れていただけたらいいなと思います。